28 de octubre, 2020.

23:21 hs.

Se

dejó caer en un colchón constituido de pensamientos espesos. El mate era un

cuenco de calabaza que despedía vapor. La bombilla de color dorado asomaba

sobre el teclado de la laptop sobre

la que reponía el material lingüístico en que sus pensamientos flotaban.

Materializaba la sustancia de su mente. Un colchón de pensamientos espesos,

densos, pesados, de color apagado, morado oscuro o bordó como un vino tinto. Su

mente. Sus frágiles ideas que no carecían de sentido, no, aunque ella las

consideraba el fruto del delirio. Y del sueño que su vida era (“y el sueño que es mi vida desde que yo nací”,

recordó el verso de aquel desesperanzado soneto de aquel desesperanzado

nicaragüense que había fallecido por complicaciones de la cirrosis). A la

izquierda el termo, a la derecha el mate. En medio, el soporte digital que

plasmaba la materialización de la sustancia de su mente. “Es hora”, se dijo, “a

escribir”.

Escribir, como siempre, sobre la nada misma en que sus días transcurría. Como una sucesión de horas en las que aturdida por el estrépito de los camiones que sacudían la 520 desde la madrugada hasta que se fundía la luz en el cielo hacia el oeste no hacía otra cosa que no fuera comer la comida de siempre (el arroz integral y las lentejas, el repollo, la zanahoria, el apio y el hinojo, el aceite de oliva y el vinagre de manzana) mientras estudiaba, por intermedio también de la computadora, la bibliografía recomendada por las cátedras de la facultad que aquel año, el año de la peste, se había trasladado a los recintos virtuales sostenidos por la señal de red y que eran aulas virtuales en las que nadie participaba por vergüenza o por puro desinterés. ¿Sería ella la única loca que todavía tenía ganas de debatir por videollamada? ¿No sería demasiado lujo de hija de profesionales hablar de la primavera de los pueblos de 1848 en una reunión de zoom? ¿Y qué pensarían quienes sostenían sus economías domésticas con la escasez de recursos disponibles en esa coyuntura si ella les contara el interés con que había preparado el día anterior y esa mañana la clase en la que comentaron la toma de la fábrica de algodón Yarur por sus trabajadores en el Santiago de Chile revolucionario del año 71 y el proceso histórico de la Guatemala del siglo XX, un país en donde el ejército, siguiendo las pautas de la doctrina de seguridad nacional y los métodos propios de la guerra sucia anticomunista, es decir, el terrorismo de estado, procedió en defensa del capitalismo y del espíritu de occidente al genocidio étnico y a la quema de más de 600 aldeas indígenas? Sólo hubiera deseado no haber sido la única en participar en esa clase que la informó de experiencias históricas de las que apenas tenía noción hasta ese momento…pero, también, ¿quién estaba a la altura de esas circunstancias? ¿Quién no estaba extenuade y harte de la facultad virtual? Todo era, sin dudas, un caso aparte, un lapsus (que perduraba ya por siete meses) de la cotidianidad, un tormento al que, de todas formas, nos habíamos súper acostumbrado. Porque la costumbre hace al humano, ¿no es así?

Y si no, de todas formas, ¿qué más daba? La realidad se difuminaba en los contornos de esas pantallas y la quemadura por ellas producida carcomía los ojos de la misma forma que carcomía las capacidades del pensamiento. ¡Quién tenía ganas de pensar, con tanto estímulo distractivo, con tanto entretenimiento, con tanto espejismo oculto en un código html! Bueno: era la realidad que nos tocaba habitar. Y siendo lo único existente, la negación de todas las alternativas que a lo largo de la historia fueron propuestas en favor de un recorrido único que era la realidad capitalista hipermoderna tal cual la conocían, lo que es, la pura y ontológica verdad, en fin, el plano en el que la existencia estaba transcurriendo, no quedaba otra cosa que no fuera decir: “henos acá, conformémonos con algo, deseemos mínimamente sobrevivir otro día o, siquiera, intentar pasar un día sin pensar en el suicidio, hagamos de tripa el corazón y disfrutemos lo que está a nuestro alcance disfrutar”. “De todas formas la muerte ya está pactada”. “Y cuando renazcamos en el siglo XXII todo esto sólo será un mal sueño”.

Había

soñado esa madrugada un sueño que se permitió olvidar de puro espanto. Y no

había sido una pesadilla, no en los términos estrictos en que ella definía a

las pesadillas: un nudo de angustia condensada en el descontrol de la

conciencia onírica, un despertar con la espalda transpirada y la sensación de

la muerte, del espanto y del miedo absoluto hecha escalofrío en la medula

dorsal. No era una de esas pesadillas lo que la había atosigado esa noche,

pesadillas de aquellas en las que era perseguida por una banda de matones en la

calle o veía como un rayo hacía reventar en pedacitos sanguinolentos el cuerpo

de un hombre moreno al que habían crucificado. Era una manifestación muchísimo

más serena y reposada de su mente la que se le había representado esta vez en

sus horas nocturnas. Pero no por eso era menos triste. La imagen que se había

grabado con mayor fuerza en su memoria era la de un horizonte crepuscular y

anaranjado, un naranja intenso, pleno, del penúltimo instante del atardecer.

Sobre ese fondo se erguían plataformas petroleras que resonaban a carcoma como

grúas oxidadas en medio del océano, como instalaciones dispuestas en un muelle

sobre el agua contaminada con el objetivo de pinchar a fondo el subsuelo

marítimo y extraer de ahí el hidrocarburo. El acero de los torreones

abandonados y de los andamios obsoletos permanecía anclado ahí para siempre e

ilustraba la seña representativa de un momento ido y pasado de la historia: el

siglo XXI. Ese momento era su presente y en el sueño lo veía como algo propio

del pasado, un fenómeno roto, ajeno y extinto de la misma manera en que para

ella el siglo XX, aquel en cuya última década ella había encarnado en la

galaxia de la cultura, era una realidad inexistente, desaparecida, un pasado

roto, ajeno y extinto. En su historia de vida no llegó a presenciar de forma consciente

el siglo XX y para la realidad de su cuerpo y de su mente proyectadas sobre el

ahí y el ahora del siglo XXI, el siglo inmediatamente anterior al que ahora

habitaba era una estructura vestigial que proyectaba una sombra, una sombra

equiparable a la cirrosis que consumió la vida de aquel eximio poeta

nicaragüense, una maldad invocada en los aparatos sucios, en los automotores

desvencijados, en las arrugas de los ancianos, en las estaciones de servicio

abandonadas, en las fotos que retrataban a Augusto Pinochet, a Margaret

Thatcher o a Bhagwan Rajneesh. Pero ahora en su sueño había visto algo mucho

más horrible: era el siglo XXI el que, a la luz del futuro, representaba un

vestigio del pasado. Era el peso de su legado el que se difuminaba sobre un

tiempo venidero al que ella pudo acceder a través de la figuración onírica. Y

en ese tiempo venidero ella habitaba en un gueto y para entrar y salir de ahí

se embarraba la planta de los pies descalzos, y no dormía en una cama sino

sobre el suelo arropada en una manta. Los muchachos jugaban al futbol y cuando

ella pasaba cerca de ellos la empujaban con sus cuerpos lumpenproletarios. Y

sobre el horizonte, a lo lejos, sobre el fondo naranja del atardecer y sobre el

agua contaminada, se erguía una plataforma petrolífera oxidada, un andamiaje de

herrumbre, una melancólica carcasa de metal a la vista de una población

empobrecida que habitaba en casas hechas de chapa. No había soñado una

pesadilla pero su imaginación era sobresaliente cuando de idear realidades

trastocadas por el espanto se trataba.

|

| Capadocia, actual Turquía. |

Ese

día, además de la clase virtual, había ido a la casa de su viejo a buscar ropa,

un cuaderno y un dildo y un lubricante anal que no había tenido el tiempo de

trasladar a su nueva vivienda alquilada sobre la 520. De paso, aprovechó y se

llevó unos garbanzos congelados, unos canelones de verdura, el mate de calabaza

en el que ahora estaba bebiendo, una efigie artesanal hecha de material

reciclado que representaba a San La Muerte y una balde de pintura pintado de

rojo y convertido en macetón en el que con la primavera estaban renaciendo,

desde sus raíces y después de que el invierno las matara, unas plantitas de

menta. En los meses que se había alejado de su viejo no había tomado noción de

lo desmejorado que estaba. Y no era una evidencia corporal, a pesar de sus casi

setenta años y de haber padecido coronavirus hacía unos meses, del que se había

recuperado sin la necesidad de una internación; era, más bien, un

desmejoramiento anímico, psíquico, una inconsistencia y una fragilidad en los

gestos, en las palabras, en la manera de expresarse y de dirigirle la palabra

que eran, ya definitivamente, los gestos, las palabras y las maneras de

expresarse propias de un anciano. Pensó en Eneas cargando a su padre. Tuvo

miedo, una vez más en su vida, tuvo miedo. La televisión prendida en esa enorme

casa que era hábitat solitario de aquel hombre con el que ella no sentía ya

ningún tipo de afecto mostraba imágenes de la toma de tierras en Guernica. Se

imaginó la cantidad de temores absurdos que los medios de comunicación

infundían en él día a día. Y se sintió libre de no tener que cohabitar ya con

ese sujeto. Se sintió liberada, a su vez, de la responsabilidad de tener que

cuidarlo en algún momento. Habría forjado, de forma definitiva, su independencia

económica para ese momento probablemente no muy lejano. Ya no lo necesitaría

para nada. Sus medio hermanos, hijos de ese hombre pero de otra madre, se

encargarían de él, porque ellos tenían más de treinta y cinco años y ella

apenas veintidós. No le importaba que le recriminasen una ausencia. La familia

no estaba hecha a la medida de sus aspiraciones. No le importaba la familia.

Todo se desvanecía, el mundo que ella en algún momento había conocido, el mundo

en el que la habían educado, era un mundo desaparecido, un mundo vestigial, un

mundo propio del siglo XX. “Nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros

xadres”, como decía el refrán. La espiral del tiempo aceleraba sus picaduras.

La sombra de las generaciones antiguas se esfumaba en el río de la historia,

ese río que iba a desaguar en el lago de la memoria. El presente quedaba en la

dirección contraria.

¿Qué había pasado por su cabeza la noche anterior, antes de irse a dormir? Retomó su cuaderno y encontró aquel texto, inspirado por la prosa surrealista de Ramón Gómez de la Serna (no dejaba de ser una pobre imitadora del estilo pero, ¿no era cierto también que sabía imprimirle una impronta propia a su prosa hija del delirio?). Era hora, ya, antes de irse a dormir de nuevo, de transcribirlo.

Lo que escribió en su cuaderno la

noche antes de soñar con la plataforma petrolífera.

28 de octubre, 2020. 01:00 a.m.

Unas palabras sobre la

excepcionalidad del momento histórico presente.

Comprendemos

hoy, a dos décadas de iniciado el siglo, que estamos viviendo la era más

excepcional que la civilización conoció. Estos no son los tiempos de relativa

calma de las antiguas culturas andinas que hicieron de Tihuanaco (y más tarde,

de Cuzco) el eje sagrado que equilibraba el arriba con el abajo, el norte y el

sur, el amanecer y el atardecer, la sierra y la costa, el cielo y la tierra.

Estos no son los tres milenios de civilización faraónica sobre el curso

inferior del río Nilo, milenios en donde la riada anual y la fuerza de trabajo

de las aldeas campesinas facilitaban la cosecha ubérrima del trigo y en los

cuales la vía láctea debía aun verse por las noches sin la ayuda de un

telescopio. Vivimos años tan escalofriantes y asombrosos que las

contradictorias sensaciones que nos atraviesan las palabras apenas logran

reflejarlas. Pero descreemos ya de la palabra escrita y nos motivamos a grabar

nuestra voz con el fin de hacerla perdurar: ¡nunca antes las voces de los seres

humanos tuvieron la facilidad de llegar a oídos cuyos dueños habitan en

continentes distantes así como la facilidad para quedar archivadas imperecederamente!

No le debemos nada a los libros y los vemos como un ajeno campo del dominio que

las generaciones pasadas ejercieron sobre la nuestra, que es la más lastimada y

a la vez la más contestataria de cuantas generaciones han existido. Ahora todo

está desvelado, no hay naturaleza oculta que descubrir (tal como lo intuyeron los

filósofos del pasado siglo). ¡Todo está descubierto y, si bien quedan misterios

aun por resolver frente las limitaciones del lenguaje con que el humano piensa

al universo al pensarse en él, el contraste, cuando nos comparamos con los

quechuas que aun vivían libres del yugo hispanoparlante y los egipcios que no

supieron nunca del nombre de cristo, es brutal!

Vivir el

acá y el ahora – y estar dispuesta a contarlo con palabras puestas por escrito

– es símbolo de una valentía que no tengo razones suficientes como para seguir

escondiéndola: es una valentía tal la de esta hazaña que me propongo – hablar,

en mis propios términos, sobre la excepcionalidad de atestiguar el momento

presente – que, a la vista de las empresas bélicas y marítimas del pasado

reciente, aunque suene a vanidad, es aun más extenuante. Porque requiere

estudiar tanto la historia – ese pasado que se imprime en las características y

las determinaciones de la gran combinación entre cámara de torturas y vergel

hedonista pleno de drogas de diseño que supone habitar este misérrimo y a la

vez glorioso siglo XXI – que ante la mera formulación de la hoja de ruta mis

ojos, fusilados por leer en pantalla textos digitales, reclaman que me detenga,

que me abandone en el instante y me entretenga con lo que sea que halle al

alcance, sea, por ejemplo, un video pornográfico que sirva para acariciar mis

genitales o la contemplación extasiada de la colonia de moscas, arañitas y

larvas de no sé qué clase de insecto que prolifera en la maceta en la que crece

una planta gomero. El presente es alucinante pero por culpa de este leviatán embriagante que es la sociedad moderna (basta pensar en lo barato que

es comprar alcohol) podemos llegar a olvidarnos – y olvidarlo todos los días es

un requisito necesario para que no nos rebelemos y destruyamos el estado,

acribillando a todes sus gobernantes – que el presente es también un ámbito

atroz habitado por quimeras que se alimentan de carne humana, que inducen la

desnutrición, que nos chupan las ganas de vivir. Querer contarles, con la

lengua saboreando una saliva que no es la mía, lo mucho que me gusta que me

escupan: lo mucho que me gusta habitar este presente sucio y lo mucho que me conflictúa el imaginar que hace cien años siquiera éramos un poco más felices y el

campo olía distinto y la palma de la mano acariciaba los pezones (con lo que

quiero referirme a las tetillas de los cuerpos biocodificados como masculinos)

con una delicadeza que hoy se pierde en el acto voraz de no experimentar el

tacto del cuerpo entero cada vez que cojemos, porque nos concentramos en jugar

a que el que eyacula primero gana.

¡Sangre

derramada para la constitución del imperio!

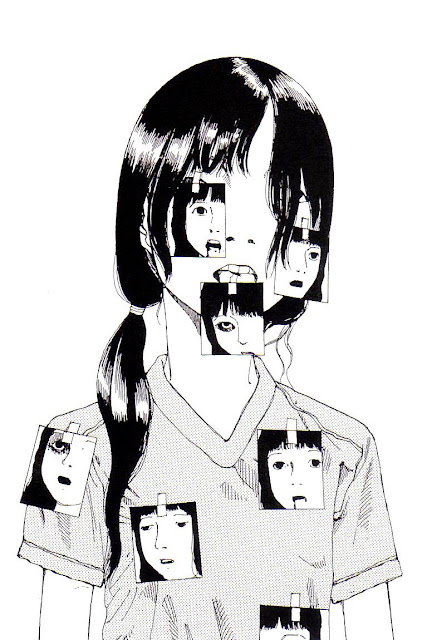

La tierra se derrite, los rostros del salvador hipotético se desfiguran en una maraña de genocidios, de obscenas violaciones a la dignidad humana. Cuerpos atravesados por lanzas que son rayos de la luz de una pantalla, ciudades enormes en las que la vida es un artificio y suponer que no nos enferma el agua de la cañería que dócilmente bebemos, un truco de la próxima campaña presidencial para mantenernos engañades. ¡Y cuidado con los ciclotímicos arrebatos de ternura seguidos de una ira tan precoz como mal encaminada! Para destruirlo todo, ¿no sería más sencillo destruirse a une misme? La luna, sólo la luna permanece igual que hace cien mil años.